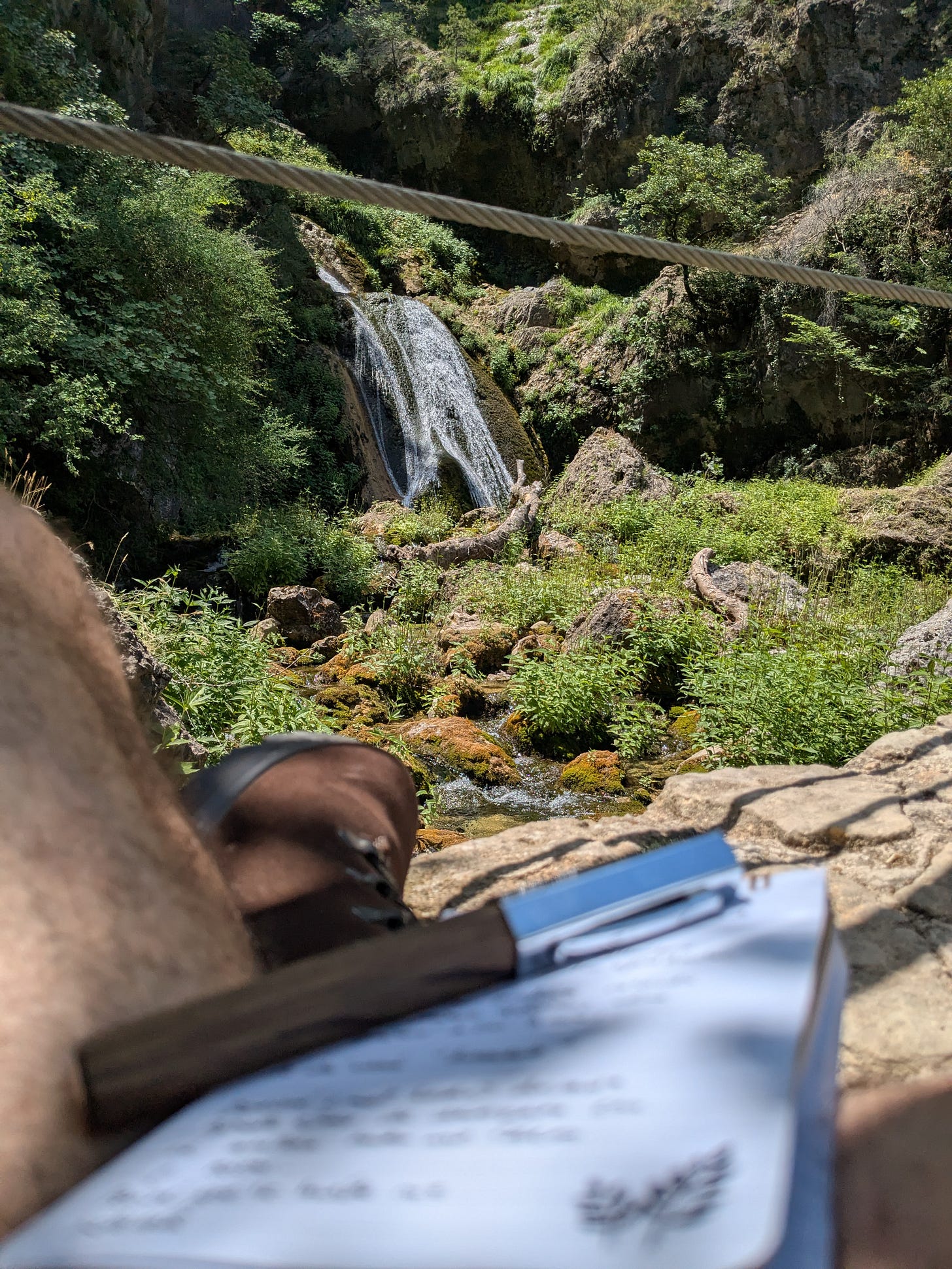

Notas de un viaje de verano (I)

Atravesando en solitario la península de Granada a Pirineos, primera nota.

Se nos llena la boca de idealizar lo rural. Invadimos en hordas durante los puentes y festivos un puñado de rinconcitos de la península recogidos en la lista de “pueblos más bonitos”. Ignoramos, claro está, los “menos bonitos”. Planeamos nuestra “escapadita rural” a través de Booking y blogs de gente (que hace lo que nosotros pero cobrando). Pero poco hacemos normalmente por conocer su realidad. Al llegar allí, fingimos olvidar por unos días nuestra vida real en la ciudad. Fantaseamos con cómo sería habitar este territorio soñado. Cargamos de atributos idealizados el objeto de nuestro deseo. Porque eso es lo rural para nosotres: objeto; no sujeto. Y donde digo rural, digo cualquier localización del mundo. Estamos favoreciendo la creación de escenarios de cartón piedra inhabitables (e inasumibles económicamente) para sus poblaciones.

Viajar se ha convertido en un objeto de consumo (otro más, queridas).

El viaje es el ensayo de una huída. Y está bien. Es una ficción necesaria para seguir. Es a la rutina lo que el sueño a la vigilia. Aunque sólo dure cuatro semanas al año (frente a las 52 semanas restantes), es el único oxígeno que nos permite respirar el actual sistema de trabajo. Y tampoco gratis, porque prepara el bolsillo para esas cuatro semanas… 48 semanas trabajando para pagar facturas y poder ensayar durante 4 semanas al año una huída a tu rutina asfixiante. “Quien algo quiere, algo dinero le cuesta”: viajar se ha convertido en un objeto de consumo (otro más, queridas). En concreto, podría clasificarse dentro del consumo de experiencias.

Inciso: no digo que viajar sea un invento del capitalismo, ni mucho menos. Este sistema y sus defensores lo único que han hecho es aprovecharse de algo que nos da placer a la mayoría para sacar rentas para unos pocos (lo que hace siempre).

Tanto el consumo material (el más conocido, el que nos lleva a comprar un iPhone) como el de experiencias han perfeccionado su capacidad de crear necesidades antes inexistentes en los consumidores: a través de las emociones y la identidad. Escucha, joven millenial, si viajas a Tailandia de mochilera vivirás una experiencia que te cambiará la vida y esto subido a tus redes te construirá una identidad xulísima. Lo que no te dicen -pero lo piensan- es esto: Además, al subirlo a redes sigues alimentando ad infinitum la necesidad que estamos creando en tus iguales para que nos llenen los bolsillos… ¡Un plan sin fisuras!

Aunque en los últimos años (no sé si por suerte o por desgracia para el planeta) viajar se ha democratizado bastante, no todo el mundo puede hacerlo: es un privilegio. Es por eso que, por muy deconstruidas que nos consideremos, acabamos cayendo en la misma trampa. Porque siempre es cómodo aprovecharse de un privilegio. Lo incómodo es cuestionarlo. Nos angustia abandonar la facilidad que tenemos hoy para viajar a cualquier parte del mundo. Y esto es porque en el actual contexto capitalista tardío en el que nos encontramos, la Santísima libertad de elección es el máximo valor aspiraciónal. Y viajar a todo trapo, por tanto, lo consideramos -erróneamente- un derecho. Porque, claro, da igual que no sea sostenible y esto pueda tener repercusiones en el entorno: yo soy un individuo independiente y hago lo que me sale de los co*****. Lo de que nos hemos necesitado los unos a los otros toda la historia de la humanidad, luego ya tal.

Sin embargo, ser consciente de toda esta mierda no me lleva a indignificar el concepto de viajar. Irse de vacaciones es tiempo de ocio y el ocio, recordemos, es revolucionario (aunque debamos luchar por más). Así que… ¡Sigamos viajando! Pero… ¿Y si lo hacemos de otra manera?

Pensemos en otra forma de viajar. Una que no esté sujeta a necesidades creadas en serie desde despachos de marketing. Una que no nos haga sentir con menos valor por no acumular suficientes banderitas en en la bio de Instagram. Una que nos permita, verdaderamente, conocer y descubrir. Pero para conocer y descubrir, necesitamos otros tiempos. Los viajes de dos semanas visitando un país entero (o varios) siguiendo las rutas frenéticas que recomiendan perfiles de redes sociales llenas de cosas por hacer y probar quizás no sean los viajes que necesitamos para disfrutar genuinamente de la travesía. Quizás tampoco necesitamos viajar a la otra punta del mundo para disfrutar más.

Viajemos más lentos. Lo que propongo es divagar. Andurrear sin un rumbo concreto estando dispuestas a lo que pueda suceder. Hablar con la gente local, pero sobretodo escucharla. Visitar sus mercados, entender su economía. Disfrutar de cada detalle sin pensar en la foto que pueda retratar el momento. Quizás, así, seamos capaces de disfrutar más, de descubrir. Nos perderemos igualmente en otra realidad durante dos semanas para olvidar nuestra rutina, pero no volveremos a ella vacías. Viajar lento proporciona un aprendizaje: cultural, personal, corporal. Viajar rápido sólo nos deja insatisfechas, sin pasta y agotadas.

Quizás viajando lento estemos empezando una revolución. Un cambio que reduzca el impacto ambiental de nuestros kilométricos viajes, que nos permita disfrutar genuinamente de la travesía y que respete y dignifique la vida de los habitantes de los territorios que visitamos. ¿Nos atrevemos con ello?